www.santaluciadeltrampal.com

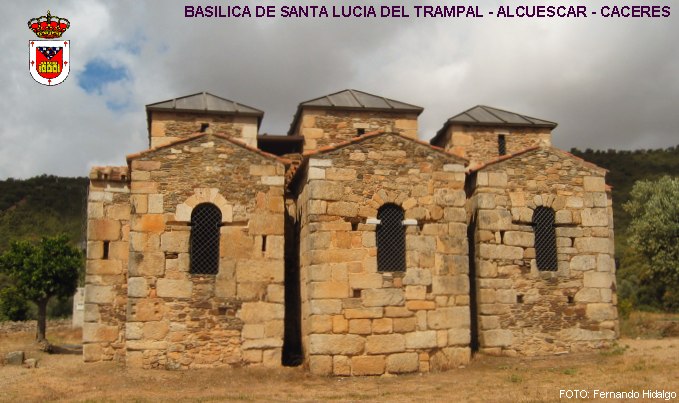

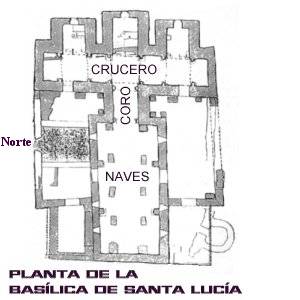

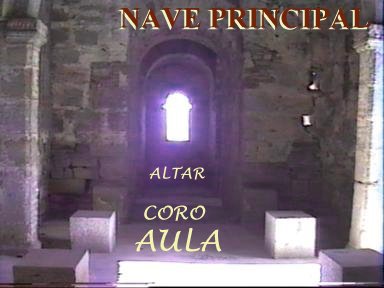

La Gran Enciclopedia Extremeña dice lo siguiente de nuestro templo de Santa Lucía del Trampal : El mejor hallazgo de época visigoda es la basílica de Santa Lucía en el lugar del Trampal, quizás sobre un santuario pagano previo, como indican algunas de las numerosas inscripciones romanas allí encontradas. La basílica del Trampal es la única de época visigoda que permanece en pie en el área sur de la Península. Tiene un cuerpo de tres naves muy estrechas, separadas por pilares que ya no existen, un estrecho pasillo central que comunica con un crucero, y tres cabeceras rectangulares. A un lado y otro de las naves, se desarrollan habitaciones adosadas de función incierta. Es posible que el estrecho pasillo ante el crucero, cerrado por canceles, fuera el lugar del coro, y el crucero, con salidas al exterior por dos puertas laterales, lugar de comunicación entre las cabeceras y el pasillo. En la cabecera central se dispondría el altar, siendo lo más probable que las laterales sirvieran como sacristías. El cierre de las cabeceras es abovedado en herradura, y el del crucero también. Debió haber aquí cimborrios cuya fragilidad no ha permitido su pervivencia. La bóveda del crucero está reforzada con arcos fajones de herradura, y éstos, junto con los arcos de entrada en cada cabecera formarían los arcos torales que soportaron los cimborrios. Bajo cada arco existían columnas con carácter ornamental, que, al igual que las impostas de mármol, con labores de talla y capiteles, faltan hoy. La basílica del Trampal, acompañada de otra construcción a 200 m quizás también religiosa, se considera monástica, y fue realizada en el siglo VII.

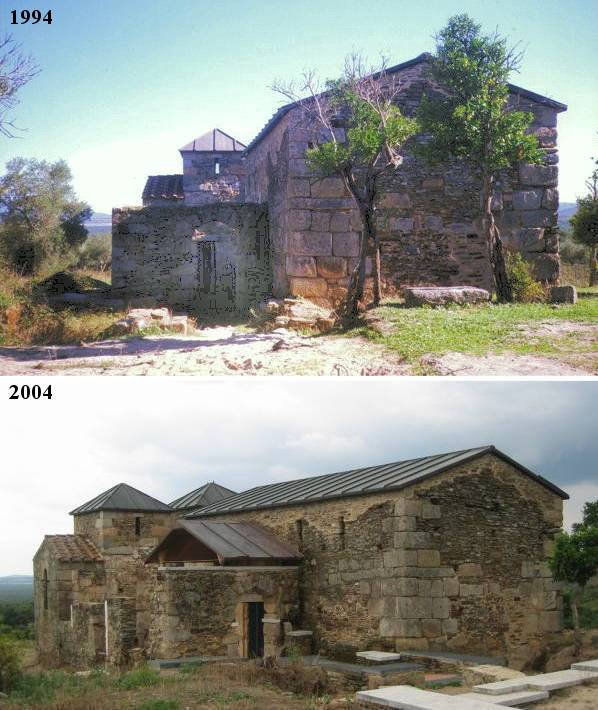

A pesar de que el edificio siempre ha estado a la vista y era conocido por la gente del lugar fue descubierto, o redescubierto, en 1980 por D. Juan Rosco Madruga y su esposa. Entonces era una ruina a punto de hundirse definitivamente como le ocurrió a otra iglesia, la de Santiago, situada apenas a seiscientos metros de ella y cuyos sillares terminaron sirviendo para restaurar la fachada de la parroquia de Alcuéscar. Cuesta creer que personas como D. Rafael García Plata de Osma, D. Eduardo Hernández Pacheco o D. Leocadio Galán que debieron recorrer estos parajes y conocer el edificio no reparasen en él. Aunque como los tiempos eran otros tal vez reconocieron su valor pero creyeron que poco podía hacerse. Como ejemplo del poco interés que los hallazgos arqueológicos despertaban anteriormente cuenta García Plata de Osma que él mismo vio el hallazgo casual en una finca cercana de unas tumbas visigodas con su ajuar y restos humanos, que fueron inmediatamente destruidas y sus piedras aprovechadas para la construcción de un muro rural por orden del propietario. ¡Cuántas cosas de interés se habrán perdido de este modo!

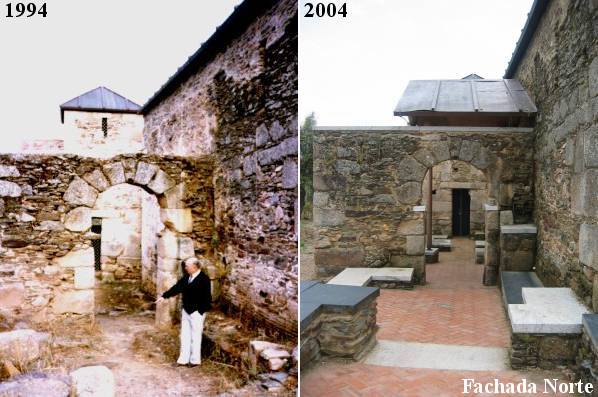

Desde el mismo momento de su redescubrimiento las autoridades se preocuparon por su recuperación y conservación. Por ello la Junta de Extremadura la declaró Bien de Interés Cultural , figura legal que protege el monumento y su entorno. Adquirió una parte del terreno en que se encuentra y financió la investigación, excavación arqueológica, estudio y finalmente su restauración.

A un observador cuidadoso le llama la atención que la basílica de Santa Lucía esté construida en su totalidad con sillares reutilizados que pertenecieron a otros edificios más antiguos. Y muchos de ellos, cerca de cincuenta, contienen inscripciones de época romana. Una docena de estas inscripciones son aras, o sea, altares dedicados a una diosa indígena anterior a la época romana llamada Ataecina. El nombre completo de la diosa era

Esta diosa celtibérica fue asimilada posteriormente a las diosas romanas Ceres y Proserpina. Tenía su culto principal en Turóbriga, ciudad celtíbera citada por el historiador romano Plinio y cuya antigua ubicación aún no se conoce. Plinio la sitúa en la céltica Betaria, donde tenía un templo dedicado a su culto.

Por lápidas halladas en Medellín y otros lugares se comprueba que era designada como Dea Dómina Ataecina Turobrigensis Proserpina , o simplemente como Dea Dómina Ataecina Turobrigensis. Tenía carácter legífero y tesmofórico porque velaba por la observación de las leyes y había enseñado a los hombres los rudimentos de la civilización. Era también diosa infernal, agraria y telúrica, velando por la moral y concediendo premios y castigos. Tenía poder para descubrir los objetos robados y castigar a los ladrones. Muchas lápidas votivas de sus adoradores contienen oraciones e invocaciones para protegerse de los robos o para recuperar objetos robados. Era una diosa lunar. Aunque su culto principal fue en la aún desconocida Turóbriga estuvo también muy extendido por toda la Bética y Lusitania. .

Ataecina era diosa de Turóbriga, quizás un pueblo no muy importante porque no existen otras referencias de él. No sabemos hoy día donde se encontraba pero no pudo estar demasiado lejos de esta zona de el Trampal y Alcuéscar

Por lo tanto hoy no podemos asegurar que el lugar del Trampal hubiera un santuario dedicado a Ataecina ni que allí estuviera el pueblo de Turóbriga pero sí que en el caso de que no estuviesen allí ambos estarían lo suficientemente cerca como para que sus piedras pudieran ser trasladadas en carros hasta el lugar donde se decidió construir la iglesia siglos más tarde.

De la iglesia de Santa Lucía solo ha llegado a nosotros su núcleo central ya que han desaparecido unas habitaciones laterales de las que solo conocemos su planta gracias a las excavaciones arqueológicas, lo que nos permite imaginar su estructura.

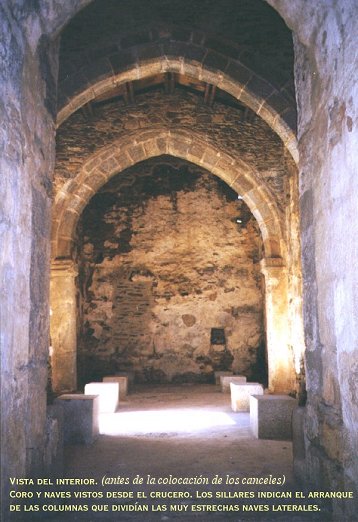

Así se pasaba a un aula formada por tres naves separadas entre sí por pilares cuyos cimientos aparecieron en las excavaciones y cuyo arranque se señaló en la restauración con sillares. Este aula era la zona destinada a los fieles. Por el testero del aula que da a la cabecera de la iglesia se pasa a un pequeño espacio que servía de coro reservado a los sacerdotes y monjes. También extraña su pequeño tamaño pues apenas podían situarse diez o doce personas, que podemos suponer sentadas en sendos bancos de madera adosados a sus muros.

Otro elemento excepcional sin duda es la presencia de tres ábsides. Es un signo de identidad de las iglesias arrianas. El arrianismo, declarado herejía en el concilio de Nicea en el año 325, negaba la divinidad de Cristo como consecuencia de la negación de que fuese hijo de Dios. No admitía por tanto la unidad de la Santísima Trinidad y como signo de identificación los templos arrianos tenían tres ábsides en vez de uno. Nos encontramos por tanto, al parecer, ante un templo arriano lo que no debe extrañar pues esta doctrina tuvo auge entre los pueblos bárbaros hasta finales del siglo VI.

|

Las habitaciones laterales desaparecidas eran cuatro, una a cada lado de los porches. Todas ellas debían cubrirse con bovedillas y estaban rodeadas de arquillos adosados a los muros de los que todavía se conserva alguno de los pilares que los soportaban. No sabemos cual pudo ser la función exacta de estos aposentos, quizás pequeños lugares de reunión, aunque las habitaciones del lado Sur sirvieron también de cementerio. La iglesia es de tamaño muy pequeño pero de planta muy complicada y con una serie de recursos que hacen que parezca mayor. Primero, la multitud de habitaciones y espacios - veinticuatro - y sus formas tan distintas, a los que se accedía a través de ejes diferentes, sin que pueda abarcarse la iglesia por completo desde ningún punto. Además, la alternancia de zonas oscuras con zonas iluminadas y la reiteración de zonas estrechas pero altas y largas que hacen que el espacio parezca mayor de lo que realmente es. Por ejemplo, las puertas, muy esbeltas; la nave central, muy estrecha y larga; o las naves laterales, falsas, ya que su anchura es inferior a un metro. Exteriormente estaba llena de recovecos y esquinas, alternándose entrantes y salientes. El tejado estaba formado por treinta y ocho pequeños planos de cubiertas situados en distintas direcciones y a distintas alturas. Como ya se ha dicho los muros de la iglesia estaban construidos con material reutilizado por lo que, para ocultar su aspecto irregular, se cubrieron con una capa de estuco pulido que les daba un aspecto muy diferente del actual. Acentuaban este aspecto blanco y brillante los mármoles tallados que la decoraban. Los principales espacios del interior de la iglesia estaban separados entre sí por cancelas de placas y barroteras de mármol. Había además columnas con sus capiteles en cada arco y a la altura de sus arranques corrían por las paredes frisos. Finalmente las ventanas del crucero y los ábsides tenían celosías caladas. Todo este material de mármol ha desaparecido en su mayor parte y hoy tenemos que echar mano de la imaginación para suponer como era la iglesia cuando tuvo todo ese material marmóreo decorándola. Debió ser una obra de gran belleza y una innovación en su tiempo. La iglesia de Santa Lucía no estaba aislada. Ya hemos hablado antes de la iglesia de Santiago, entre cuyas ruinas han aparecido mármoles similares a los que tuvo Santa Lucía. Pero además, con las excavaciones han aparecido también restos de otros edificios que la rodeaban. A su lado Oeste había un edificio con su misma orientación y anchura Otro edificio más pequeño se situaba junto a su esquina Noroeste. Estos edificios debían formar parte del conjunto monástico. El conocimiento histórico del paso de la edad antigua a la edad media en nuestro país presenta problemas que aún no están resueltos. Estos problemas hacen que no se pueda decir con exactitud la fecha exacta en que fue construida esta iglesia. Puede fecharse en el siglo VII, en época visigoda, o a finales del siglo VIII, como una iglesia mozárabe. El estudio riguroso de la basílica y de los datos y materiales aparecidos en las excavaciones ayudarán a solucionar estos problemas.

El imperio romano entró a partir del siglo III en una crisis que le llevó a su desaparición. Consecuencia de ello fue la invasión de las tierras europeas por pueblos extranjeros, los bárbaros, y su disgregación política en múltiples estados que tuvieron una vida agitada e inestable. En el siglo V se asentaron en la península ibérica los visigodos que impusieron su poder bajo la forma de un reino cuya capital estaba en Toledo. Pero a comienzos del siglo VIII, en el año 711, la aparente unidad que habían logrado los visigodos en la península desapareció con la llegada de pueblos beréberes y árabes unificados por la recientemente fundada religión islámica, que sustituyeron el reino de Toledo por el de Al-Andalus en casi todo el territorio peninsular. De este modo tuvieron que convivir comunidades de dos religiones distintas: la cristiana y la musulmana. Los cristianos tenían dos alternativas, o quedarse en sus tierras de nuevo domino musulmán o huir a las tierras independientes del norte de España donde se estaban formando nuevos estados. Los musulmanes llamaron a los primeros mozárabes, que al principio eran mayoría en Al-Andalus, para disminuir después su número rápidamente, unas veces por convertirse al Islam, otras por huir a los estados cristianos, hasta casi desaparecer en el siglo X.

El documento más completo hasta ahora sobre esta iglesia es el tomo 2 de Memorias de Arqueología Extremeña, realizado por los arqueólogos D Luis Caballero Zoreda y D. Fernando Sáez Lara en 1999 y publicado por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura (ISBN 84-7671-490-4 , puede adquirirse directamente en Internet pulsando aquí , información que facilito sin ningún otro interés que pueda ser de utilidad para alguien) y cuya consulta recomiendo a quienes quieran ampliar información sobre este monumento. Se hace una descripción exhaustiva de los hallazgos y de los trabajos, con amplísimo material gráfico. El título de este libro es 'La Iglesia Mozárabe de Santa Lucía del Trampal', es decir, los directores del estudio arqueológico que llevó a cabo el CSIC sobre Santa Lucía dan por seguro ese origen mozárabe al que nos hemos referido anteriormente. Aunque todavía otros mantienen un origen visigótico. Muchos de los datos de este capítulo están basados en el trabajo La Iglesia de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar de D. Luis Caballero Zoreda, investigador científico del Departamento de Historia Antigua del CSIC, publicado en septiembre de 1994. Los trabajos de restauración, una vez asegurado el edificio, avanzan lentamente. Lo más notable es la colocación de cancelas y altares de mármol blanco en en interior de los ábsides.

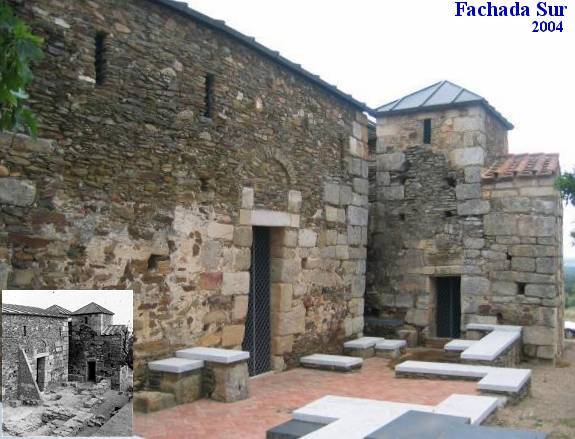

También, ya hace tiempo, se retiró el contrafuerte del lado sur que protegía esa fachada de un pandeo excesivo al haber consolidado la estructura interiormente. La verdad es que existe un importante problema de verticalidad en ese muro al haber desaparecido el de las habitaciones laterales, cosa que en el lado Norte no ha sucedido. En la foto siguiente la vertical queda marcada por el eje de la verja metálica, puede verse que el muro se inclina hacia afuera 5 grados sexagesimales aproximadamente.

Montones de piedras labradas yacen todavía en la cercanía pendientes de próximos trabajos de restauración. Ya es de propiedad pública todo el entorno, lo que permitirá conservarlo lo mejor posible. Por último, está finalizado el edificio de servicios y Centro de Interpretación a unos 300 metros del templo. En nuestra opinión no ha sido un acierto. Una estructura moderna tan cerca de la basílica podría haberse evitado. Debería ser norma que los edificios aledaños a los monumentos de interés fuesen discretos, miméticos, y a ser posible semisubterráneos. Es nuestra opinión,

VISITA A LA IGLESIA: La visita del exterior es libre. La del interior se organiza desde el Centro de Interpretación, a escasos metros de la Basílica, atendido por personal de la Junta de Extremadura (Tno 608 258 780) HORARIO:

Llegar al templo desde el centro de Alcuéscar es muy fácil, sólo hay que salir por la Calle de la Fuente (dirección Sur) y seguir una carretera estrecha aunque asfaltada. A poco más de 2 kilómetros puede verse la iglesia.

|

Enviar e-mail

La iglesia de Santa Lucía había pertenecido al Clero hasta la desamortización de Mendizábal de 1835, momento en que junto con los terrenos circundantes pasó a manos de particulares. A mediados de este siglo el edificio se utilizaba como establo de ganado y cobijo de campesinos.

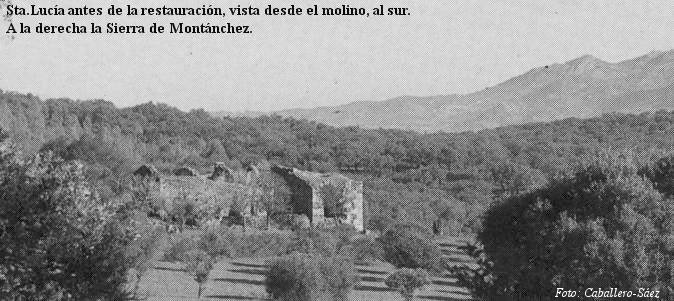

La iglesia de Santa Lucía había pertenecido al Clero hasta la desamortización de Mendizábal de 1835, momento en que junto con los terrenos circundantes pasó a manos de particulares. A mediados de este siglo el edificio se utilizaba como establo de ganado y cobijo de campesinos. Sin embargo esta situación está cambiando. Uno de los motivos es la fuente de abundantes aguas que hasta no hace mucho aún regaba una amplia zona de la falda sur del pico del Centinela o sierra del Monesterio en que se sitúa, convirtiéndolo en lugar feraz y de rica vegetación. Hoy el agua se emplea para abastecer al pueblo de Alcuéscar por lo que han sido necesarios trabajos de ingeniería que han modificado el aspecto del lugar. Otras causas que inciden en esta lamentable pérdida son algunos incendios, las plantaciones de eucaliptos o la apertura de un nuevo camino de acceso, por otra parte necesario. Es el antiguo y conocido dilema entre progreso y conservación en el que es necesario llegar a un compromiso. Lo cierto es que, casi sin darnos cuenta, se va degradando el entorno del lugar que forma parte muy importante del valor único del Trampal junto a la iglesia.

Sin embargo esta situación está cambiando. Uno de los motivos es la fuente de abundantes aguas que hasta no hace mucho aún regaba una amplia zona de la falda sur del pico del Centinela o sierra del Monesterio en que se sitúa, convirtiéndolo en lugar feraz y de rica vegetación. Hoy el agua se emplea para abastecer al pueblo de Alcuéscar por lo que han sido necesarios trabajos de ingeniería que han modificado el aspecto del lugar. Otras causas que inciden en esta lamentable pérdida son algunos incendios, las plantaciones de eucaliptos o la apertura de un nuevo camino de acceso, por otra parte necesario. Es el antiguo y conocido dilema entre progreso y conservación en el que es necesario llegar a un compromiso. Lo cierto es que, casi sin darnos cuenta, se va degradando el entorno del lugar que forma parte muy importante del valor único del Trampal junto a la iglesia.

Dado el gran número de inscripciones de Ataecina se pudo pensar que hubo aquí un santuario de la diosa. Pero como junto a las aras hay inscripciones funerarias que pertenecieron a una necrópolis también podemos pensar que allí estuvo el pueblo de Turóbriga. Ambas ideas podrían estar avaladas por el descubrimiento de restos de muros debajo de la iglesia, por tanto anteriores a su construcción, aparecidos en las excavaciones arqueológicas. Sin embargo en los alrededores de la iglesia no se conoce ningún otro indicio que demuestre existencia de un asentamiento fechado en las siglos I y II de nuestra era, fecha de las inscripciones. Sólo a 1 ó 2 Km hacia el pueblo de Alcuéscar hay restos que pertenecieron a una casa de campo romana, pero son del siglo IV.

Dado el gran número de inscripciones de Ataecina se pudo pensar que hubo aquí un santuario de la diosa. Pero como junto a las aras hay inscripciones funerarias que pertenecieron a una necrópolis también podemos pensar que allí estuvo el pueblo de Turóbriga. Ambas ideas podrían estar avaladas por el descubrimiento de restos de muros debajo de la iglesia, por tanto anteriores a su construcción, aparecidos en las excavaciones arqueológicas. Sin embargo en los alrededores de la iglesia no se conoce ningún otro indicio que demuestre existencia de un asentamiento fechado en las siglos I y II de nuestra era, fecha de las inscripciones. Sólo a 1 ó 2 Km hacia el pueblo de Alcuéscar hay restos que pertenecieron a una casa de campo romana, pero son del siglo IV. A la iglesia se podía entrar por dos porches, uno al Norte y otro al Sur, desaparecidos con las habitaciones laterales y cuyas puertas siempre estaban abiertas ya que no tenían ni quicios ni molduras o mochetas. Ambos hechos son excepcionales pues normalmente a las iglesias se accede por el Oeste y sus puertas se cierran con hojas de madera.

A la iglesia se podía entrar por dos porches, uno al Norte y otro al Sur, desaparecidos con las habitaciones laterales y cuyas puertas siempre estaban abiertas ya que no tenían ni quicios ni molduras o mochetas. Ambos hechos son excepcionales pues normalmente a las iglesias se accede por el Oeste y sus puertas se cierran con hojas de madera. Una vez pasamos el coro se llega a una nave estrecha y atravesada. Es el crucero que servía de pasillo para acceder a los tres ábsides de la cabecera que abren directamente a él, para lo que además de la entrada desde el coro existen otras dos puertas en sus extremos que daban directamente a las habitaciones laterales. Este crucero quizás sea el elemento más curioso de esta iglesia. Está formado por siete tramos, los tres que están delante de cada ábside cubiertos por una torrecita o cimborrio de tejado puntiagudo. Los dos intermedios y los dos extremos cubiertos con bóvedas de piedra. Estos tramos se separan entre sí por seis arcos de curva muy cerrada llamados de herradura por tener un perfil que recuerda esta forma. El ábside central tenía un gran altar sostenido por cinco pies donde se celebraba la misa mientras que los ábsides laterales, con sendas mesas de un solo pie, servían de sagrario y sacristía.

Una vez pasamos el coro se llega a una nave estrecha y atravesada. Es el crucero que servía de pasillo para acceder a los tres ábsides de la cabecera que abren directamente a él, para lo que además de la entrada desde el coro existen otras dos puertas en sus extremos que daban directamente a las habitaciones laterales. Este crucero quizás sea el elemento más curioso de esta iglesia. Está formado por siete tramos, los tres que están delante de cada ábside cubiertos por una torrecita o cimborrio de tejado puntiagudo. Los dos intermedios y los dos extremos cubiertos con bóvedas de piedra. Estos tramos se separan entre sí por seis arcos de curva muy cerrada llamados de herradura por tener un perfil que recuerda esta forma. El ábside central tenía un gran altar sostenido por cinco pies donde se celebraba la misa mientras que los ábsides laterales, con sendas mesas de un solo pie, servían de sagrario y sacristía. Concretamente la mayoría de los visigodos asentados en la península abrazaron el arrianismo. Se conserva muy poco de la arquitectura de la España visigoda. Lo más valioso se reducía a un conjunto de iglesias de muy reducidas dimensiones, del siglo VII: San Juan de Baños (Palencia) consagrada por Recesvinto en el año 661 que también tenía tres ábsides como Santa Lucía pero al parecer fueron derruidos por los católicos y recompuestos exteriormente para borrar cualquier rastro de arrianismo; Santa Comba de Bande (Orense) erigida en el año 672; y San Pedro de la Nave (Zamora) conservada muy completa. Se conocen otras tres menores (San Pedro de la Mata en Toledo, la ermita de Quintanilla de las Viñas en Burgos y San Fructuoso de Montelios en Portugal). Y poco más, ninguna de ellas con las características del templo del Trampal. Podemos pues afirmar que la basílica de Santa Lucía es única en España y, que sepamos, en el mundo.

Concretamente la mayoría de los visigodos asentados en la península abrazaron el arrianismo. Se conserva muy poco de la arquitectura de la España visigoda. Lo más valioso se reducía a un conjunto de iglesias de muy reducidas dimensiones, del siglo VII: San Juan de Baños (Palencia) consagrada por Recesvinto en el año 661 que también tenía tres ábsides como Santa Lucía pero al parecer fueron derruidos por los católicos y recompuestos exteriormente para borrar cualquier rastro de arrianismo; Santa Comba de Bande (Orense) erigida en el año 672; y San Pedro de la Nave (Zamora) conservada muy completa. Se conocen otras tres menores (San Pedro de la Mata en Toledo, la ermita de Quintanilla de las Viñas en Burgos y San Fructuoso de Montelios en Portugal). Y poco más, ninguna de ellas con las características del templo del Trampal. Podemos pues afirmar que la basílica de Santa Lucía es única en España y, que sepamos, en el mundo.

Se creía que los mozárabes de las tierras musulmanas no habían podido construir iglesias y por ello se supuso que sus iglesias tenían que ser anteriores, de la época visigoda, momento al que se adscribió la iglesia de Santa Lucía. Pero al contrario, es muy posible que con la llegada de los musulmanes se abrieran nuevas rutas comerciales y culturales con el extremo oriental del Mediterráneo - Egipto, Siria, Jordania, Turquía - a través de las cuales llegarían los artesanos, las formas y las técnicas precisas para poder construir edificios tan singulares y excepcionales como el del Trampal. Los arcos de herradura como los que aparecen en el crucero de Santa Lucía son característicos de la arquitectura árabe aunque también se encuentran en construcciones visigóticas como San Juan de Baños, por ejemplo. Es posible que estas novedades constructivas y artísticas, en las que entonces eran punteros los musulmanes, empezaran a ser transmitidas a los pueblos cristianos del Norte de España y a los pueblos europeos a través de las obras realizadas por lo mozárabes. En resumen, aún no podemos afirmar cual de las dos teorías, la visigoda o la mozárabe, es el verdadero origen de la basílica pero en cualquier caso su importancia es excepcional y los estudios futuros desvelarán datos de gran interés que puede que modifiquen algunos de los conceptos históricos de nuestra comarca.

Se creía que los mozárabes de las tierras musulmanas no habían podido construir iglesias y por ello se supuso que sus iglesias tenían que ser anteriores, de la época visigoda, momento al que se adscribió la iglesia de Santa Lucía. Pero al contrario, es muy posible que con la llegada de los musulmanes se abrieran nuevas rutas comerciales y culturales con el extremo oriental del Mediterráneo - Egipto, Siria, Jordania, Turquía - a través de las cuales llegarían los artesanos, las formas y las técnicas precisas para poder construir edificios tan singulares y excepcionales como el del Trampal. Los arcos de herradura como los que aparecen en el crucero de Santa Lucía son característicos de la arquitectura árabe aunque también se encuentran en construcciones visigóticas como San Juan de Baños, por ejemplo. Es posible que estas novedades constructivas y artísticas, en las que entonces eran punteros los musulmanes, empezaran a ser transmitidas a los pueblos cristianos del Norte de España y a los pueblos europeos a través de las obras realizadas por lo mozárabes. En resumen, aún no podemos afirmar cual de las dos teorías, la visigoda o la mozárabe, es el verdadero origen de la basílica pero en cualquier caso su importancia es excepcional y los estudios futuros desvelarán datos de gran interés que puede que modifiquen algunos de los conceptos históricos de nuestra comarca.